牛棚照明:牛棚照明对产奶量的影响

牛棚照明:牛棚照明对产奶量的影响

产奶量是奶牛泌乳性能的关键指标。充足的光照条件可以提高奶牛的生产能力,显著提高产奶量。奶牛作为反刍哺乳动物,通常需要超过12小时的光照才能有效地进行采食、运动、反刍和产奶等活动。此外,适当的光照管理可以刺激奶牛催乳素的分泌,从而提高泌乳奶牛的产奶量和质量。因此,高原奶牛场应实施光照系统,以满足奶牛的活动和生产需求。研究表明,人为延长泌乳奶牛的每日光照时间可以显著提高其粗饲料采食量和产奶量,从而提高奶牛养殖的经济效益。

1.材料和方法

1.1 实验设计与分组

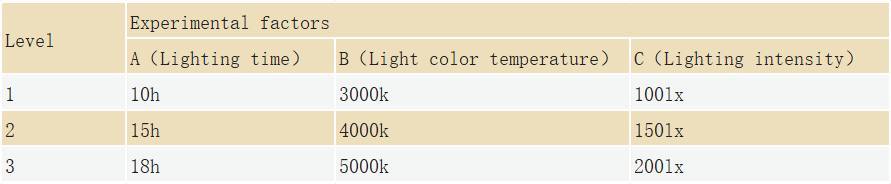

本研究于7月16日至30日在高原山区某奶牛场开展。选取50头健康的荷斯坦奶牛,胎次3-4次,泌乳期2-3个月,随机分为10组,其中1组为对照组,另9组为实验组。影响牛舍产奶量的因素包括:A)光照时长,B)灯光色温,C)光照强度。每个因素设置3个不同水平进行试验,以评估不同光照参数对泌乳奶牛产奶量的影响。实验因素水平设计详见表1。

表1 实验因素水平表

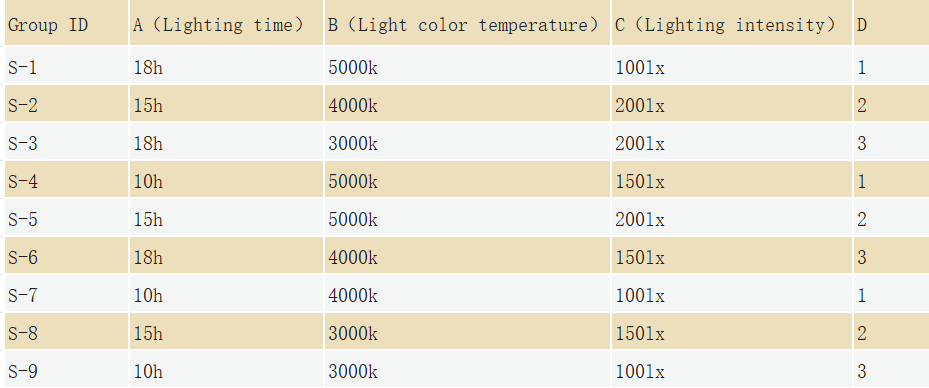

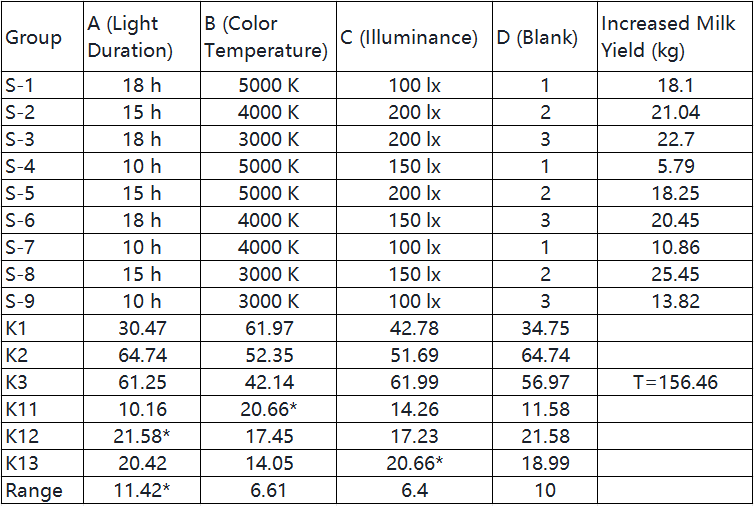

按表1所列的试验因素和水平,用SPSS 27.0软件建立L9(34)正交试验表(如表2所示),共设9个试验组,每组5头奶牛。

表2 正交试验设计表

1.2 试验期间的饲养管理

7月14日至15日对试验奶牛组的产奶量进行了评估,以确认所有奶牛的产奶量均正常。正式实验期为7月16日至30日。从7月14日至实验结束,对照组和实验组所有奶牛的精饲料、粗饲料和粗饲料组成保持不变。

1.3 测量指标与方法

1.3.1 牛棚照明设置及参数监测

根据表2中列出的实验分组,设定了不同的因子水平。本实验中,泌乳牛舍内每盏灯下方距离地面60至80厘米处放置了一组光探测器,用于监测。照明设计采用了特定的暖色灯(3000k)、汞灯(4000k)和LED灯(5000k),以满足实验标准。

对照组的五头奶牛则按照农场原有的照明方式进行管理。

1.3.2 产奶量的测量

利用奶牛场生产管理系统记录每组实验奶牛的每日产奶量。

1.4 数据分析

采用SPSS 27.0软件对实验数据进行分析,探讨光照时长、光色温和光照强度对泌乳奶牛产奶量的影响,显著性水平设定为P<0.05。此外,还对正交试验结果进行了交互作用检验,以指导牛舍的照明管理策略、灯具选择和控制参数设置。

2.结果与讨论

2.1 试验期间产奶量统计

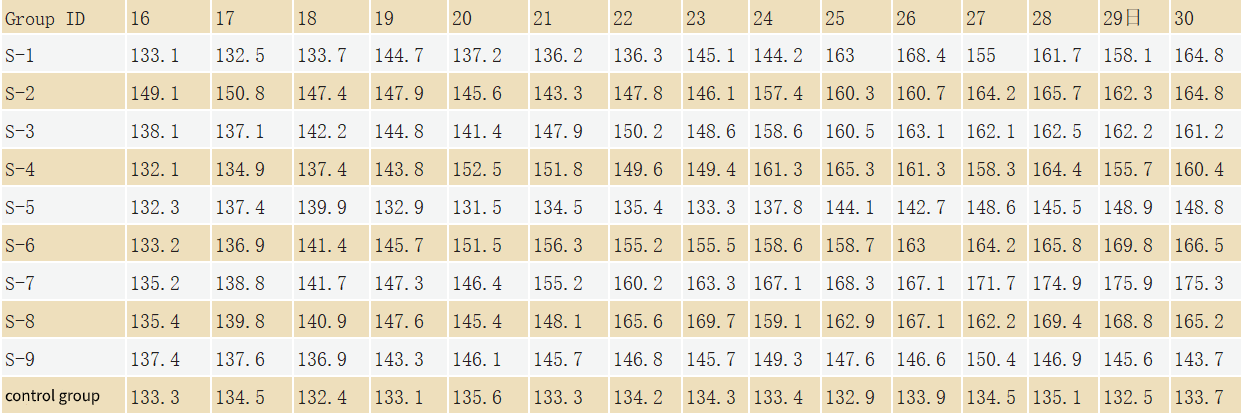

2023年7月16日至30日,每日记录各组实验奶牛的产奶量,统计结果见表3。

2.2 试验结果分析

2.2.1 主效应分析

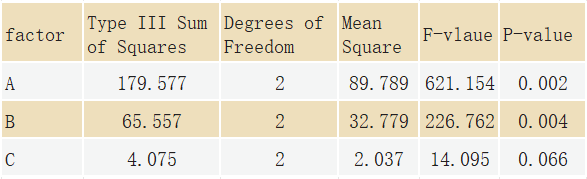

使用SPSS 27.0统计软件对表3所示的日平均产奶量试验数据进行主效应分析,以评估光照时长、灯光色温和光照强度对产奶量的影响,结果如表4所示:因素A的显著性P值为0.002,低于0.05的阈值;因素B的显著性P值为0.004,也低于0.05;而因素C的显著性P值为0.066,高于0.05。因此,因素A(光照时长)和因素B(灯光色温)的主效应均显著(P<0.05),表明它们影响产奶量。

表3各组奶牛产奶量

表4 受试者间效应检验

2.2.2 详细比较与直观分析

利用表3中的统计信息,我们通过比较参考期和试验期,计算了每个试验组平均日产奶量的变化。这些产奶量的变化记录在表5的直观分析表中。

表5 直观分析计算表

表 5 中因子 A 列显示,其三个水平在三个不同的实验中进行了检验。例如,水平 A1(10h)涉及测试 S-4、S-7 和 S-9。A1 的结果总和记为 K11,这些结果的平均值也记为 K11。具体如下:

K11 = 5.79 + 10.86 + 13.82 = 30.47。因此,K11 = K11/3 = 10.16。其他因素试验结果的总和及平均值的计算方法与A1相同。K11、K12和K13之间的差异凸显了因素A三个水平之间的差异。这些水平的质量可以通过它们的平均值来评估。例如,在表5中,K12 > K13 > K11表明A2(15小时)是最有效的水平。

因此,表5中确定的最优组合为A2-B1-C3。这意味着,当泌乳牛舍的照明条件设置为15小时光照、色温3000K、照度200 lx时,产奶量增幅最大。

2.2.3 影响产奶量的光照因素范围分析

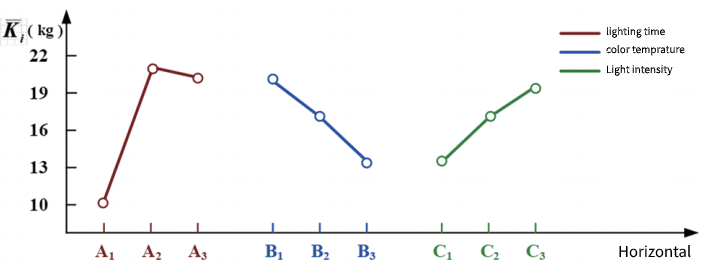

根据表5,A(照明时长)的极差为11.42,B(照明色温)的极差为6.61,C(照明强度)的极差为6.4。这表明A(照明时长)的极差范围最广,影响最为显著,是主要影响因素。为了强调各影响因素水平的平均差异,图1显示最佳照明组合为A2-B1-C3,这与整体比较和视觉分析的结果一致。

图 1:各因素的水平平均值

2.2.4 单个统计因素的分析

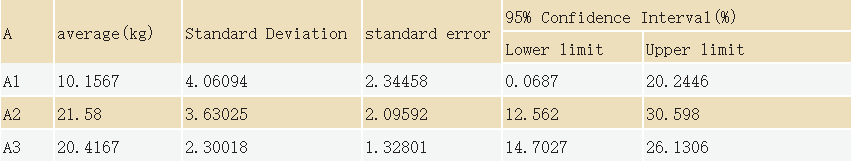

表6 单因素A下的产奶量

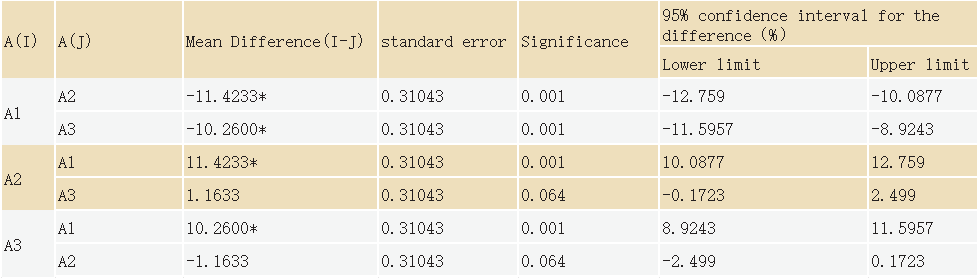

表7 单因素A下各水平产奶量的多重比较

使用SPSS 27.0软件中的一般线性模型进行单因素分析。表6显示,A2的平均增产奶量最高,为21.580公斤。因素A的三个水平的平均增产奶量从小到大依次为A1、A3、A2。表7显示,A2的平均值与A1和A3的平均值差异均达到统计学显著水平,证实A2代表了因素A的最优水平。

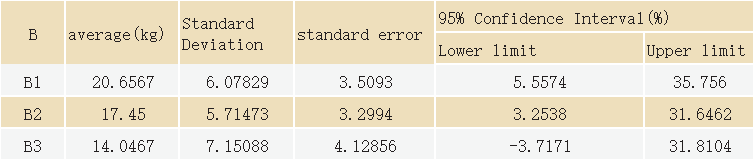

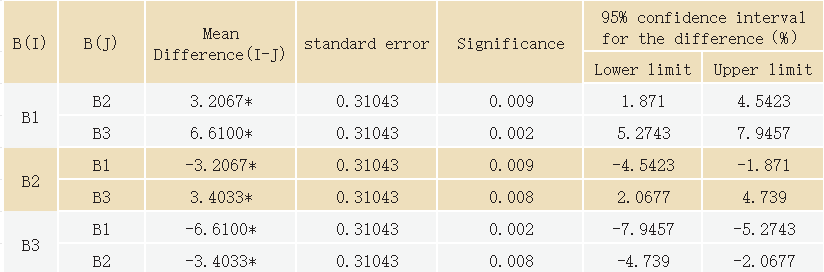

表8显示,B1水平的平均增产奶量最高,为20.657公斤,因素B三个水平的平均值从小到大依次为B3>B2>B1。从表9可以看出,B1、B2、B3三个水平的平均值差异显著,说明B1水平是因素B的最佳水平。

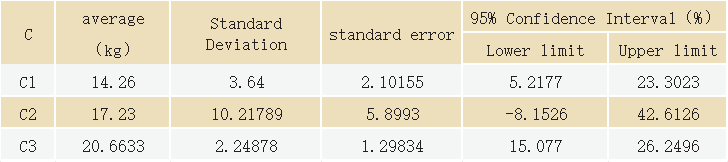

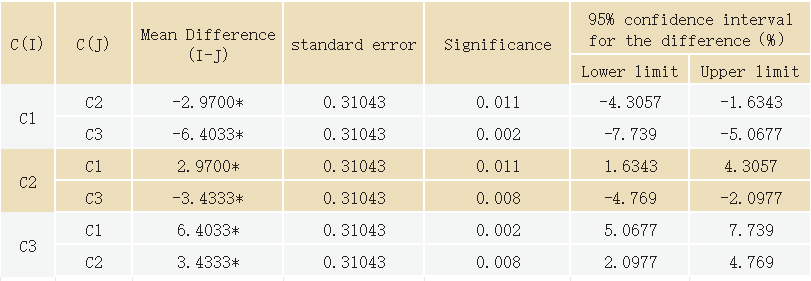

表10显示,C3的平均增产奶量最高,为20.663公斤,C因子三个水平的平均值从小到大依次为C1>C2>C3。表11显示,C3、C1、C2之间的平均值差异显著,C3为C因子的最优水平。

表8 单因素B下的产奶量

表9 单因素B下各水平产奶量多重比较

表10 单因子C下的牛奶产量

表11 单因素C下各水平产奶量的多重比较

A2-B1-C3光控组合模式显著提高了产奶量,这与综合比较直观分析和极差分析的结果一致。这表明该奶牛场泌乳牛舍的最佳照明配置为A2-B1-C3。

本研究确定了影响高原奶牛场泌乳奶牛产奶量和生产性能的三个关键光照因子:光照时长、色温和照度。运用SPSS 27.0软件进行三因素三水平的正交试验。对实验数据进行分析,发现光照时长和色温是影响泌乳奶牛产奶量的主要因素。进一步运用综合比较直观分析、极差因子分析和单因素统计等方法对数据进行检验。最终确定光照时长15小时、色温3000K、照度200lx的光照条件下泌乳奶牛产奶量最高。

在当代规模化奶牛养殖中,养殖环境对泌乳奶牛的生产性能至关重要。然而,目前尚无标准化的方法或具体的指标来有效管理和控制。除了本研究中讨论的光照条件外,其他显著影响产奶量的环境因素还包括牛舍的空气质量、温湿度和噪音水平。鉴于高原地区智能化奶牛养殖尚处于发展阶段,本研究旨在探究光照对泌乳奶牛产奶量的影响,并利用扩展正交试验和数据分析方法确定最佳光照参数。这将有助于改善类似奶牛场的养殖环境,最终提高规模化养殖条件下泌乳奶牛的产奶量和产奶质量。

3. 相关产品

4.相关博客

_thumb.jpg)