牛棚照明:牛棚最佳LED灯

目录

牛舍照明现状

分析;牛舍照明环境需求分析;牛舍

智能照明系统设计;

牛舍照明控制参数配置;

牛舍最佳LED灯

牛舍照明在水产养殖中起着至关重要的作用,它影响着奶牛的泌乳性能和整体健康状况。精心设计的照明环境可以提高牛奶产量和质量,而照明不足则会对奶牛的生产力产生负面影响,并损害其健康和视力。

本研究开发了一种适用于牛舍的智能照明系统,旨在满足奶牛的生长、产奶和健康需求。该系统能够根据牛舍内的环境条件实时监测、显示和调节照明参数。它可以根据环境变化调整光照时长和强度,从而确保为奶牛的生长、产奶和健康提供最佳光照。

此外,为了使照明周期、强度和舒适度与奶牛的实际需求相一致,通过测试和数据分析建立了照明持续时间和强度的最佳控制参数,证明智能照明系统对牛奶产量有积极影响。

牛棚照明现状

1. 农业生产中照明质量差

牛棚通常采用封闭式设计,白天依靠自然光,夜晚依靠人工照明。然而,自然光会随季节和天气变化,因此对于奶牛养殖来说并不稳定。

由于奶牛是反刍动物,经常在夜间进食和反刍,因此它们在夜间需要充足的光照。然而,大多数奶牛场的夜间照明设计主要以方便工作人员为出发点,忽略了奶牛夜间的活动需求以及光照对其生理激素的影响。

目前云南省大型奶牛场自然光和人工光的结合缺乏科学严谨性,导致照明环境不达标,未能达到大型奶牛养殖的技术标准。

2. 牛棚的照明管理已过时

牛舍的照明系统主要采用传统的配电设计,由人工控制。这些设施中没有安装光照强度或色温传感器。因此,照明设备的运行完全依赖于工作人员的经验或目测判断,导致照明周期不稳定,严重影响奶牛的采食量、产奶量和激素平衡。

此外,通常使用的是标准照明灯具,其亮度和色温的选择是基于工人的夜间需求,而不是奶牛的需求。由于这些普通灯具的光强度和色温固定不变,无法自动调节,因此无法满足奶牛的照明需求,可能会损害它们的视力和整体健康。

大型奶牛场的照明设计和管理实践缺乏科学严谨性,对光照周期、强度和色温的控制与奶牛的实际需求不符,阻碍了奶牛养殖业的健康发展。

3. 牛棚灯具选择不当

许多奶牛场在选择牛棚灯具方面存在误解。他们往往优先考虑人的需求,而忽略了奶牛和人类对光线的敏感性差异。因此,所选灯具并不符合奶牛的光照需求。

研究表明,大多数牛棚都配备了标准的LED灯和蓝光灯,这些灯可以满足农场工人夜间的照明需求,但牛却看不到。这是因为牛的视网膜中只有两种视锥细胞,它们对长波长的红光敏感,而对短波长的蓝光不敏感。

本质上,牛能看到橙色和红色的光,而蓝光对它们来说是不可见的,这与人类的视觉正好相反。因此,根据人类的光敏性来选择照明是不科学的,而应该根据牛的视觉特性来选择,这就需要使用适合它们视觉的红色和橙色光。

繁殖照明环境需求分析

1. 照明持续时间

奶牛并非季节性繁殖动物,其光照环境对其内分泌系统、性成熟、采食习性、生长发育和产奶量均有显著影响。近期来自奶牛场的数据显示,在自然光照条件下,奶牛的产奶量随季节变化,春季达到高峰,夏末秋初下降,10月后逐渐回升。

李云福及其同事的研究表明,在为期 30 天的试验中,将每日光照时间从 9.5 小时的自然光照延长至 15 小时或 18 小时,与 9.5 小时和 18 小时相比,15 小时的光照时间可提高牛奶产量和饲料摄入量。

因此,在为大型奶牛场设计照明系统时,必须考虑奶牛的实际照明时长需求以及光照周期变化的影响,以最大限度地发挥照明控制系统的优势。

2. 光照强度

作为反刍哺乳动物,奶牛需要在夜间进食。然而,它们天性胆小,不合适的照明——无论是太暗还是太亮——都会干扰它们的反刍和进食。

研究表明,适宜的光照强度可以增强奶牛夜间的食欲,从而提高粗饲料的采食量和转化率。合理控制牛舍内的光照强度可以提高夜间采食量,并有可能使总产奶量提高5%至8%。

因此,大型奶牛场夜间照明强度的调节应与奶牛的光敏性相适应,以有效满足其照明需求。

3. 光的色温

在选择牛棚照明的色温时,要考虑奶牛的视觉敏感度,以确保它们在夜间也能看得清楚。

3. 牛棚智能照明系统设计

1. 概述

这套牛棚智能照明系统利用光传感器持续监测每个牛棚内的光照强度。检测到的光照强度经光电转换模块转换为4-20 mA模拟信号,然后发送至S7-1500 PLC的模拟通道。

PLC的CPU处理完数据后,会向每盏灯发出控制指令,调节照明时间和强度。为了提高照明管理的灵活性和便捷性,每个牛棚的控制柜内都安装了触摸屏,方便用户进行本地操作;同时,监控室里的监控主机也支持远程监控。

此外,每个牛棚都可以通过安全的无线网关将数据传输到云端,从而实现通过移动应用程序进行实时监控。其主要目标是开发一个以数字化、自动化和智能化为特征的智慧奶牛养殖系统,这对于奶牛养殖业的高质量发展至关重要。

2. 硬件架构

该系统采用三层架构,包括设备层、控制层和应用层。底层设备层包含光传感器和奶牛专用照明灯。中间控制层由S7-1500 PLC、触摸屏、开关、安全隔离装置和无线网关组成。顶层应用层包含监控主机和移动智能终端。

3. 设备选择

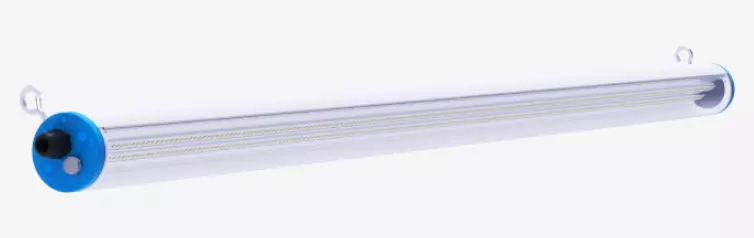

3.1 根据牛眼光敏性选择专用灯具

目前,云南省大多数奶牛场使用交流220伏的普通LED灯。然而,这些普通LED灯的色温超过5000K,不符合奶牛的光敏性需求。

此外,这些灯具容易闪烁,照明不均匀,会对奶牛的夜间行为产生不利影响。鉴于奶牛天性胆小,受到惊吓时会感到压力,导致产奶量显著下降。

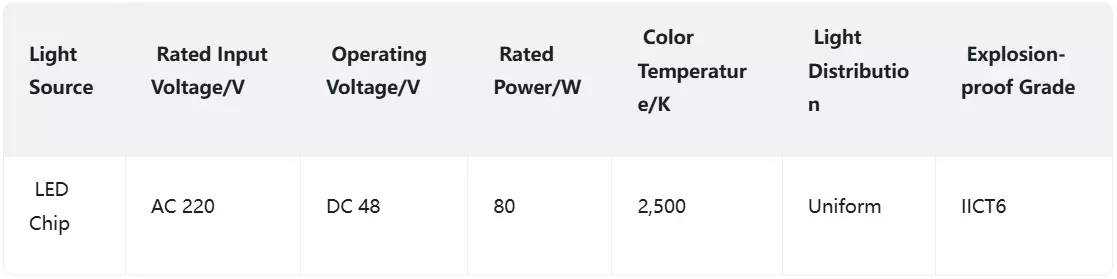

此外,标准LED灯的光强和色温均不可调节,无法满足大型奶牛场的照明设计要求。为了满足奶牛的特殊照明需求,本研究定制了一种适用于泌乳牛舍的专用灯具,该灯具采用中山市宇秋照明有限公司生产的型号为MRGZ01的LED光源,具有可调节的光强和标准色温,具体规格见表1。

表1 泌乳牛舍专用灯具参数

3.2 光传感器选择

鉴于牛棚面积较大,本研究选择山东仁科测控技术有限公司生产的 RS-GZ-N01-2 型光传感器来精确测量地面光照强度。

该传感器测量精度为±7%。它将测得的光强度转换为4-20 mA的标准信号,然后通过通信电缆将其传输到PLC的模拟通道。传感器安装在饲喂通道内,距离地面60至80厘米,该高度与奶牛进食时的眼睛高度一致。

3.3 PLC控制器选型

PLC控制技术已在农业领域得到验证,能够满足照明控制系统的可靠性和实时性要求。经过分析,最终选择西门子S7-1500 PLC控制器用于该智能照明系统。该控制器包含以太网通信模块、模拟量输入模块、模拟量输出模块、开关输入模块和开关输出模块。

模拟输入模块接收来自光传感器的 4-20 mA 信号,而模拟输出模块向牛棚灯发送亮度调节指令。开关输出模块控制灯的开关状态,开关输入模块则从牛棚灯和光传感器收集运行状态信息。

此外,以太网通信模块可实现本地 PLC、触摸屏和后台开关之间的通信,从而实现对牛棚照明的本地和远程控制。

4. 控制电路设计

4.1 智能照明系统控制电路

为了确保牛舍饲槽内照明均匀,每个牛舍都安装了16盏专用于牛眼的照明灯,所有灯并联连接,并由一个交流接触器控制。为了保证所有灯同时开启时的电压质量,第一和第三牛舍采用L1-N接线方式,第二牛舍采用L2-N接线方式,第四牛舍采用L3-N接线方式。

4.2 智能照明系统的控制信号分配

为了使PLC控制单元能够从每个牛舍实时采集照明数据并监控照明设备的运行状态,可以对牛眼专用灯的亮度进行智能控制。这包括用于灯光开启、关闭、故障和光传感器故障的开关输入信号,以及用于照明的模拟输入信号。

此外,还有用于开关灯的开关输出命令,以及用于调节照明的模拟输出命令。照明系统的I/O配置如表2所示。

表2 照明系统I/O分配

4.3 PLC外部接线设计

为了便于 PLC 控制单元、光传感器和牛眼专用灯之间的通信,每个牛棚的 PLC 控制单元都采用了外部布线设计。

5. 牛棚照明系统控制模式

牛棚照明系统有两种运行模式:手动和自动。工作人员可以通过触摸屏、后台监控主机或移动应用程序手动调节照明,并通过用户界面实时监控每个牛棚的照明状态和环境条件。在自动模式下,PLC系统根据预设的周期、光照强度和其他因素自动控制照明的开关和亮度。

固定光照周期控制旨在通过交替光照和黑暗时段来增强奶牛的激素反应,从而优化其生产性能。根据奶牛的采食和休息习惯,光照周期分为持续15至18小时的光照期和持续6至9小时的黑暗期。当自动固定光照周期模式激活时,系统会在每天07:00至24:00期间开启牛舍照明灯,并在其他时间关闭,以确保奶牛获得充足的光照。

固定光照控制的目标是为奶牛提供舒适的光照强度,以促进其食欲,从而增加夜间粗饲料的摄入量和产奶量。在该控制模式下,系统利用传感器自动监测当前光照强度,并将数据与PLC程序中预设的控制参数进行比对,然后向专用的牛眼灯发送调节指令,以维持牛舍内所需的光照强度。

6. 人机交互界面设计

为了提升奶牛养殖的信息化水平,便于环境监测,实现奶牛场的远程管理,并有效满足牛舍照明管理需求,系统同时采用了手动和自动控制模式。在手动模式下,工作人员负责手动开关各牛舍的照明灯,并根据所需的照明亮度调整输入控制参数。

在自动控制模式下,工作人员可以选择固定光周期控制或固定光强度控制。

牛棚照明控制参数配置

1. 配置方法的描述

牛棚照明系统与工业照明控制系统的主要区别在于控制参数的配置和照明效果的评估。工业照明系统的参数设置过程简便快捷,控制响应迅速,照明舒适度的评估也更加直接。

相比之下,牛舍照明系统的参数设置和优化周期漫长而复杂,因此工业化方法并不适用。牛舍照明参数的调整必须从奶牛的角度出发。照明参数的变化会缓慢地影响奶牛的生产性能和健康,需要一段时间才能对采食量或产奶量产生明显影响。

因此,本研究建议以产奶量作为关键评价指标,通过控制试验和数据分析来微调牛棚智能照明系统的照明时长和强度,最终为控制系统选择最有效的照明时长和强度参数。

2. 智能照明系统控制参数配置

从云南省的一个奶牛场选取了 50 头健康的泌乳奶牛作为样本,平均每周产奶量为(24.6±2.8)公斤,平均胎次为(2.2±0.9)次,平均体长为(143±69)厘米。

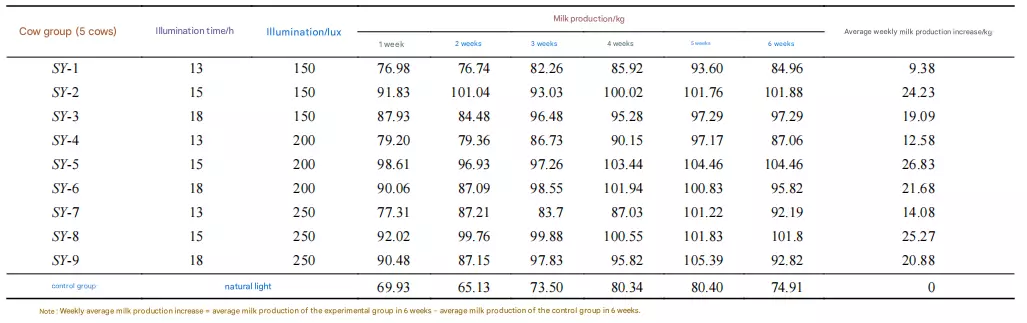

随机选取5头奶牛作为对照组,饲养于自然采光的传统牛舍中。同时,将45头奶牛分成9组,研究不同光照时长和强度对产奶量的影响。每个实验因素均设置三个水平:光照时长分别为13、15和18小时,光照强度分别为150、200和250勒克斯。

在整个实验过程中,所有奶牛均饲喂相同比例的精料、粗料和其他饲料成分。试验参数和结果详见表3。

表3 奶牛舍照明测试数据

3. 测试结果和参数确定

奶牛的生产性能受多种关键因素影响,包括遗传、环境和生理因素。为了提高奶牛的生产性能,必须深入了解这些影响因素。

如表3所示,不同组别的每周平均产奶量增幅存在差异,表明牛舍光照时长和光照强度对产奶量的影响各不相同。SY-5组的每周平均产奶量增幅最高,初步得出结论:15小时的光照时长和200勒克斯的光照强度最有利于奶牛的生产性能。

为了进一步研究照明时间和强度对牛奶产量的影响,对表 3 进行了重新整理、计算和分析,结果如表 4 所示。

表4 测试结果对比分析

表 4 显示,在光照时间为 15 小时的三个试验中,牛奶产量平均增幅最高为 25.44 公斤,这表明与 13 小时和 18 小时相比,该光照时间对奶牛产奶量的影响更为显著。

此外,光照强度为200勒克斯时,牛奶产量平均增幅峰值达到20.36公斤,表明该强度比150勒克斯和250勒克斯更有效。光照时长对牛奶产量的影响(13.43公斤)远大于光照强度的影响(2.79公斤),这凸显了光照时长是影响奶牛产奶量的主要因素。研究结果表明,15小时的光照时长和200勒克斯的光照强度组合是奶牛场的最佳选择。

本研究评估了实验组奶牛每周平均产奶量的增长情况,确定SY-5组的15小时光照时长和200勒克斯光照强度是智能照明控制系统的理想参数。通过控制试验调整光照时长和强度的方法,在实验后期能够有效提高奶牛场的总产奶量,并可用于调节其他养殖环境参数。

传统的奶牛场通常会根据人类的光敏性和工作要求来设计牛舍的照明系统,却往往忽略了奶牛独特的光敏性,也没有在照明设计和控制中考虑它们的舒适度。

本研究针对云南省大型奶牛场的照明管理与控制需求,提出了一种基于西门子S7-1500 PLC控制框架的智能照明系统解决方案,该方案涵盖系统架构、硬件组件、控制方法、人机交互界面以及控制参数设置。该方案可为云南省大型奶牛场养殖环境的智能化管理提供技术参考,并旨在为其他大型奶牛场的照明设计改进提供借鉴。

5. 最适合牛棚的LED灯

_thumb.jpg)